打開微博、微信,從朋友分享到商家廣告,人人都在談論“另一個地球”。NASA 的一場新聞發(fā)布會,因為一個以訛傳訛的“相似度98%”,成了全球媒體頭條。本場籌款科普活動圓滿成功。不過,看著滿屏的“移民”和“禍害另一個地球”,我只想說一句:“兄弟你聽說過齊奧爾科夫斯基嗎?”

84 萬年的航程

齊奧爾科夫斯基是老前輩。1857 年——英法聯(lián)軍帶著幾十艘木船和幾百門前膛炮來攻打廣州的那年他出生,光緒八年他25 歲,才搞清楚你中學課本上的牛頓定律。但到了1903 年,人類首次航天發(fā)射之前半個多世紀,齊奧爾科夫斯基提出了一個航天飛行的基本公式,一直沿用到今天。希望各位不要對100多年前的老公式有太多恐懼心理。

齊奧爾科夫斯基公式:V = V0×ln(M0/Mk)

V 是航天器獲得的速度增量,V0 是向后噴出物質(zhì)的速度,M0 是發(fā)動機開始工作時的飛行器質(zhì)量,Mk 是發(fā)動機工作結(jié)束時的飛行器質(zhì)量,ln 是求自然對數(shù)。

發(fā)動機性能決定了V0,運載火箭的噴射氣流速度大概是不到3000 米/ 秒,已經(jīng)是當前的技術極限。那么,飛行器能獲得的速度就取決于M0/Mk 的比值。

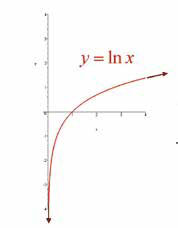

高中數(shù)學告訴我們,對數(shù)函數(shù)的曲線是這樣的:

自然對數(shù)曲線

可見,初始質(zhì)量越大、最終質(zhì)量越小,M0/Mk 就越大,飛行器能達到的最終速度越高。但隨著M0/Mk 的增長,ln 函數(shù)的增長越來越慢——因為早期消耗的燃料主要用來加速后期使用的燃料,所以堆積質(zhì)量是一個效率不斷降低的方案。如果要發(fā)射一個1 噸的飛船去第二個地球,在啟動重量是10 噸的情況下,最終飛行速度是噴射氣流速度的2.3 倍;啟動重量是一萬噸的時候,飛行器的速度是噴射氣流速度的9.2 倍。如果起飛重量達到1 億噸,飛行器速度可以增加到噴射氣流速度的18.4 倍。一艘地球那么重的飛船,即便除了最終到達目標的1 噸荷載之外全都是燃料,最終速度可以達到多少呢?

只有噴氣速度的50 倍

如果我們將來的發(fā)動機技術進步幾倍,能用每秒一萬米的速度噴氣,50 倍的噴氣速度就是50 萬米/ 秒——每秒500 公里,聽起來比剛剛掠過冥王星的新視野號(每秒16 公里)快多了是不是?但眾所周知,光速約為每秒三十萬公里,每秒500 公里只有光速的六百分之一,1400 光年的距離,這艘地球飛船要飛600×1400=840000 年。可見就算燒掉一個地球,也得84 萬年才能得到另一個地球。

接下來我還有一個好消息和一個壞消息。

好消息是星際空間近乎絕對的無阻力真空,只要你運氣不太壞,加速到500 公里/秒之后,可以一直保持這個速度往前飛,不用再消耗燃料。壞消息則是沒有任何摩擦力幫你停下來,飛船必須自己解決減速——停下來的問題。

新視野號花了7 億美元,為什么只掠過冥王星看了一眼,就一去不回?因為齊奧爾科夫斯基公式兩側(cè)可以各乘以“-1”,等式依然成立。這告訴我們,讓一個航天器停下來或是動起來,都要付出同樣的代價。如果我們用1 億噸的燃料把一噸的荷載加速,那么要是想讓荷載停在目標附近,我們也只能留下全部荷載的1/100000000。所以,要是打算用84 萬年飛到“第二個地球”再剎車,就算把整個太陽系(包括太陽)的質(zhì)量都拿來造飛船,也很難在100 萬年內(nèi)把一只老鼠大小的荷載安全送達。

當然我們要對人類的技術進步抱有樂觀態(tài)度。將來飛行器的推進原理也許和現(xiàn)在完全不同。但就目前可展望的物理學來看,超越光速違反了基本的物理規(guī)則,技術再進步,也無法突破科學的邊界。如果我們開發(fā)出接近光速飛行的飛船……我們依然需要1400 年到達另一個地球。不算加速減速,來回總要2800 年。這個時間比孔子到今天的時間還久,可以說這個旅行對當前的人類不會產(chǎn)生實際影響。所以還是不要考慮什么保護“另一個地球”的環(huán)境了,那是“杞人憂天”(字面含義)。

有人可能寄希望于相對論帶來的時間收縮。但愛因斯坦的理論同樣意味著一個好消息和一個壞消息。好消息是在達到光速99% 的飛船中,時間流逝速度只有原來的的1/7(相對地球這個慢速參照系);如果能達到99.9%的光速,時間收縮會達到1/22;99.99% 的光速則意味著70 倍的時間收縮。2800 年的七十分之一是40 年,如果不考慮怎么加速到這個速度的問題(其實是個非常大的問題),一個青年旅行者還是很有希望乘99.99% 光速的飛船跑一個來回的。

不過很遺憾,愛因斯坦的壞消息是這個時間收縮只對亞光速飛船本身有意義。宇航員可以用40 年時間往返,但在地球視角來看,時間照常流逝。兩次加速減速之后,年逾花甲的宇航員打開艙門,看到的是2800 年后的地球。這個方案除了能滿足宇航員的好奇心之外,對人類社會也沒有任何價值。

當然,開普勒望遠鏡花了6 億美元,給我們的回報遠不止這顆1400 光年外的遙遠行星。就在距太陽最近的半人馬座α 星(實際上是三顆互相繞行的恒星,即劉慈欣設想的《三體》星系),人類也發(fā)現(xiàn)了行星存在的跡象。雖然這顆行星緊貼著恒星,比水星距太陽還近,必定是一個熾熱的世界,但它距我們“只有”區(qū)區(qū)4 光年,和剛剛發(fā)現(xiàn)的天鵝座Kepler 452b相比,簡直是就在隔壁。

但人類顯然也不具備拜訪“隔壁鄰居”的能力(無比喻,字面含義,半人馬座α 星又稱比鄰星)。目前人類飛的最遠的探測器是旅行者號,它還需要8 萬年才能飛到比鄰星。務必記住,衡量恒星之間距離的常用單位是光年。光年本身就意味著約1 億億米,即10 后面跟上16 個0。這個單位本身就意味著絕對的時空“天塹”(還是字面意思)。至于光年前面的數(shù)字,是4 還是1400,其實根本不那么重要……

宇宙實驗室

總而言之,開普勒望遠鏡花了6 億美元,又搶占了全球媒體的一天頭條,回報給人類的只是一些遠方行星的間接證據(jù),對改善地球環(huán)境、緩解資源壓力毫無幫助。那么,我們?yōu)槭裁匆С诌@樣的項目,為什么要為了遠方行星的幻影而歡呼呢?

讓我們先放下這個問題,分析一下“開普勒”是如何“看到”(這次不是字面意思啦)這些行星的。

嚴格說來,我們從未“看清”任何太陽系外行星,甚至完全看不到其中的絕大多數(shù)。讀者應該記得,我們把太陽系里的知名星體都“看”清楚也不過是上周的事情——在新視野號抵達目的地之前,冥王星對人類而言只是毫無細節(jié)的一個圓面。至于距離以光年計的恒星,絕大多數(shù)在最強的望遠鏡里也只是無法分辨大小的光點,更不要說這些恒星周圍的行星了。最近幾年,隨著望遠鏡技術和圖像處理技術的進步,人類勉強能通過望遠鏡給一些離太陽系足夠近、也足夠大的系外行星拍照。你不要對這些照片預期過高——只是一些能看出顏色的光斑而已,模糊到無法判別圖像的邊緣。

系外行星VHS 1256b

但“眼見為實”這句話并不適用于科學。一個巨大的行星在軌道上旋轉(zhuǎn),除了反射可見光,還會制造許多其他的效應,可以用精密的儀器進行測量。只要測量到這些效應,我們就算從未看見這個行星——比如這次的Kepler452b,我們依然可以推斷出它的存在。不要忘了,太陽系里肉眼可見的行星,除了我們腳下的地球,只有金木水火土5 顆。從天王星開始,我們就要借助望遠鏡和照相機才能觀測行星反射的太陽光。到了海王星,已經(jīng)是“筆尖上的發(fā)現(xiàn)”,即我們在通過望遠鏡看到海王星的反光之前,就已經(jīng)通過引力效應發(fā)現(xiàn)了它的存在,比較準確地預言了它的軌道。對于太陽系之外的行星,人類雖然更難“看見”,但也能通過類似的方式去觀測。

比如說,足夠大的行星會對恒星產(chǎn)生引力牽引,導致恒星的位置周期性地擺動。記錄擺動的周期和幅度,再根據(jù)光度和光譜分析恒星的質(zhì)量。科學家就能推斷出恒星周圍行星的質(zhì)量和軌道。如果恒星有多個行星,恒星就會呈現(xiàn)多個不同幅度的擺動疊加。只要觀測的時間足夠長,還可以推斷每個行星的軌道和質(zhì)量。

從光學上說,雖然大多數(shù)行星的反光被淹沒在中心恒星的星光里。但從地球的角度看過去,部分行星的軌道會恰好從恒星面前通過,周期性擋住恒星的一部分光芒,導致恒星的光度下降。只要已知恒星的半徑和光度,也可以通過簡單的幾何分析來推斷行星的半徑。

某些行星有大氣,或是本身就是木星這樣的氣態(tài)行星。這樣的行星擋在恒星前面時,大氣會吸收一部分恒星的光線。通過分析哪些頻率的光線被吸收,我們能知道行星的大氣包含什么氣體。如果包含水蒸氣,再考慮行星和恒星的距離,就能大概推斷行星上是否有液態(tài)水。

除了可見光,恒星還會在紅外、紫外、射電等頻率發(fā)射各種各樣的電磁波。行星既能遮擋這些電磁波,也能反射電磁波。射電望遠鏡會提供很多超越“看見”的信息。

人類運用了如此之多的手段去觀測系外行星,如果把邏輯反過來說,就是系外行星為人類提供了無比宏大的實驗室,驗證和探索我們對這個世界的基本認識。誠然,人類無法干預這個實驗室的運行,就像歷史學也無法做實驗一樣。但人類可以通過足夠多的史料來總結(jié)歷史規(guī)律,也可以通過觀測足夠多的星體來彌補被動觀測的不足。我們能看到多少星呢?

全天肉眼可見幾千顆星,但只要拿起一副最簡陋的雙筒望遠鏡,這個數(shù)字立刻暴增到幾萬顆。幾千塊錢的望遠鏡可以讓你觀測幾百萬星體,專業(yè)的天文臺就必須用“億”來描述自己的觀測對象。至于人類現(xiàn)在到底能看到多少顆星星,這個數(shù)字無法回答,但至少也得用千億來衡量。

如此之多的星體,即便大多數(shù)是平淡無奇、彼此相像的主序星(像太陽這樣的中年恒星)和紅矮星,但只要有足夠的耐心去逐個分析,總能找到符合特殊要求的“實驗對象”,為人類提供各種極端狀態(tài)的實驗條件。開普勒望遠鏡只工作了幾年,就找到了幾百顆系外行星,其中絕大多數(shù)“恰巧”正好可以擋在恒星和地球之間。這說明只要觀測的對象足夠多,小概率事件也是必然事件。

天文學這個宏大實驗室對物理學的貢獻不可低估。習近平在演講中特意提到過:“天文學與其他學科交叉融合實現(xiàn)的每一次重大突破,都對基礎科學乃至人類文明進步帶來現(xiàn)實的和長遠的深刻影響”。這話說的不錯,愛因斯坦的廣義相對論、牛頓的力學定律和萬有引力公式都是通過天文學觀測得到驗證的。否則的話,人類不可能找到恒星那么大的引力源去偏折光線,牛頓時代也無法找到標準化的實驗工具來建立現(xiàn)代物理學體系。被寫進物理課本的基爾霍夫(基爾霍夫電流定律)曾通過光譜分析出太陽大氣的構(gòu)成元素,被人調(diào)侃“你知道太陽上有金子又如何?能挖到么?”,轉(zhuǎn)眼他就因為光譜分析方面的研究獲得了金質(zhì)獎章——對于全人類的科技進步來說,天文學提供的實驗案例是用黃金也換不到的“富礦”。所以,不必奇怪,就在我?guī)装倜淄獾纳虾=煌ù髮W,物理系的全名是“物理與天文系”。

銀河系的角落

當然,必須承認,從天文學中獲得新的物理定律,并應用于工業(yè)的概率并不是很高。更多的情況下,我們只是反復在天文觀測中應用、驗證已有的定律。但這依然很重要。在幾千幾萬光年之外,用不同的觀測手段互相印證,我們會得到一個重要的事實——我們熟識的大多數(shù)物理、化學等定律在遙遠的星系也適用,也能互相配合。

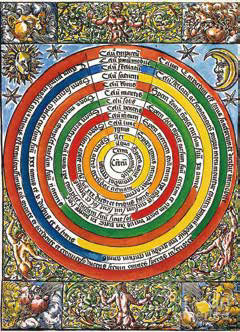

這樣的驗證似乎是畫蛇添足——物理定律為何會在其他星系有所不同?但我們務必記得,我們的科學體系是在太陽系這個小小角落發(fā)展起來的,作為科學體系基礎的測量大多數(shù)只局限于地球,如果不去進行天文觀測,沒有理由認定宇宙各處的自然規(guī)律相同。實際上,在歷史上的大多數(shù)時間里,大多數(shù)人類相信地球(或者說大地、人間)是一個特殊的地方,是神為人類特意設計的生存空間。大多數(shù)宗教都認為日月星辰環(huán)繞地球運轉(zhuǎn),自然規(guī)則會配合人間的重大事件而出現(xiàn)變革。就算上有天堂下有地獄,就算人奈何不了鬼神,這個宇宙也是以人類世界為中軸線而運行。

地心說意味著地球是宇宙的中心,人類是上帝的寵兒

然而哥白尼打掉了人類和教會的傲氣。盡管哥白尼還想象不了遠方的繁星也是一個個太陽,但他正確地指出,如果要用最簡單、最準確的模式來描述天體運行(限于當時能觀測軌跡的行星和太陽),認定所有行星都圍繞太陽是最合適的方式。地球一下子從宇宙的中心降為普通的行星,這意味著創(chuàng)造世界(也就是地球)的上帝也沒什么了不起,更意味著物質(zhì)聚集成行星是普遍規(guī)律,我們未必需要一個上帝把地球捏出來。所以教會驚慌失措,對喬爾丹諾·布魯諾這樣的日心說異端處以火刑。保守的主教們認為,保衛(wèi)地心說就是保護人類在宇宙中的特殊地位,就是保衛(wèi)神和教會的世界。因為天文學觀測會對人類從更高、更客觀的角度認識自身,進而用理性驅(qū)除迷信、改造人類社會。所以寧可燒活人也不能讓日心說自由傳播——歷史證明教會的擔心是對的。

今天已經(jīng)沒有宗教法庭了,大多數(shù)受過教育的人都知道地球是太陽系中的一顆普通行星,太陽是宇宙中的一顆普通恒星。但這只是理性上的“知道”,而不是心底里的“承認”。在日常生活中,我們絕大多數(shù)人生活在地面上,除了個位數(shù)的宇航員,所有人都生活在大氣層之內(nèi),就算是1969 年有人在月球上踩了腳印,至今也沒有活人能脫離地球的引力控制范圍(之所以限定活人,是因為“新視野號”搭載了冥王星發(fā)現(xiàn)者的骨灰)。這種生活感受會不斷地暗示每一個人,告訴我們地球是宇宙的中心。前幾天一個來自David Foster Wallace 的畢業(yè)典禮演講視頻很火,里面有一段話描述了類似的暗示和錯覺。

“我來舉個例子,說一件我總是下意識堅信的錯事吧:我人生里所有的經(jīng)歷都證實著我的一個堅定的信念,那就是,我,是宇宙百分百的中心;是全世界最鮮活、最重要的人物。我們很少去思考這種自然而基本的自我中心論,因為這聽起來太欠揍了。但我們都是這么想的。這是我們的系統(tǒng)默認思考方式,從出生開始就根植在我們的腦子里。你想想:我們所有的經(jīng)歷都是以我們自己為中心的。你眼中的事物,總是在你的面前,你的背后,你的左邊或者右邊,在你的電視上或者你的主機里,諸如此類。其他人的思想可以傳遞到你那里,但只有你自己是如此的鮮活、真實、瞬息萬變。”

與之類似,人類考慮問題的時候,也往往默認我們的世界、我們的科學都局限于這個小小的地球,默認這個世界和人類文明是一個特殊的地方,其存在和某些特定的習俗和道德有關,把人類文明的某些特性看成不容置疑的宇宙真理,乃至與敢于用人類的情感和力量去挑戰(zhàn)真正的自然規(guī)則。所以這個世界上才充斥著那么多的極端主義,所以總有一些人覺得自己得到了神的眷顧,理應高人一等,比別人更有權(quán)利替全社會做決定。這都是人類觀察人類社會的視角局限于人類社會內(nèi)部的結(jié)果。

這個時候,天文觀測可以幫助人類清醒一點——在幾千光年外也成立的自然規(guī)則,絕不會是專門為人類所設,上帝如果一定要給人類設計一個家園,也沒必要去規(guī)范其他星系的運行模式。所以最合理的解釋就是:“我們的世界只是宇宙一個普通角落”。如果相信人類文明的出現(xiàn)和滅亡對宇宙來說都不是什么大事兒,人類應該會更不卑不亢地尊重客觀規(guī)律,會在日常生活中多一些寬容和理性,少一些無謂的偏執(zhí)。用幾十年前常用的一個說法描述這件事,就是:“天文學讓人類遠離唯心主義,接受唯物主義”。

天是紅河岸

在可以想象的所有天文學進展中,對人類沖擊最大的成果莫過于發(fā)現(xiàn)另一個文明。即便我們無法從其他文明獲得技術信息,即便人類無法和他們建立聯(lián)系,但只要知道另一個宇宙文明的存在,人類社會的受教育群體就會自然而然地獲得一個新視角——在人類社會之外觀察人類社會。很難想象這對整個社會受教育階層的思考方式會造成多么大的影響。我們可以在歷史上尋找一下參照物。

19 世紀達爾文提出進化論,剝奪了人類的特殊地位,宣布人類并不是特殊的生物,只是進化樹上的諸多猿類的一種,這在神權(quán)殘余濃厚的歐洲引發(fā)了政治思想的滔天巨浪。即便在遙遠的中國,嚴復翻譯了達爾文的老朋友赫胥黎的演講稿,名為《天演論》,被康有為和梁啟超讀到,成為戊戌變法的重要誘因。毛澤東、魯迅等人都表示這本書顛覆了自己的世界觀,以至于讀起來手不釋卷。如果天文學觀測能證明另一個文明的存在,讓所有人的潛意識都承認到地球生物圈乃至人類文明只是宇宙中一種正常的偶然現(xiàn)象。恐怕整個社會學、政治學理論都會受到不亞于進化論的沖擊。劉慈欣在《三體》中為探索外星文明的“紅岸基地”寫了一份立項申請書,并代擬了毛澤東的批示。從進化論的片段對中國社會的沖擊來看,這份虛擬的文件的確有邏輯基礎,并非只為烘托特殊年代的氣氛:

尋找外星文明:這是所有技術突變的可能性中變數(shù)最大的領域,極有可能產(chǎn)生突然性的巨大突破,該領域的技術突變一旦發(fā)生,其影響力將超過以上三個領域技術突變的總和。

百忙之中下一步閑棋是很有必要的,這個工程讓我們想到很多以前沒空想的事。這些事只有站到一個新的高度上才能想得通,就這點而言。紅岸已經(jīng)具有很大的意義了。如果宇宙中真的還有其他的人和社會,那也很好嘛,旁觀者清,千秋功罪,可真的有人評說了。

開普勒望遠鏡正是在尋求紅岸基地企圖制造的“突變”。雖然我們不知道1400 光年外的天鵝座Kepler 452b 上是否有文明或者生命,但至少我們知道和地球相似的行星并不需要上帝眷顧才能產(chǎn)生,知道其他恒星周圍的塵埃盤也會制造另一個地球。這是人類尋找外星文明的路上堅實的一小步。為此付出6 億美元看似昂貴,但和整個地球80萬億美元的GDP 總量相比,我覺得還是太少了一點。

我當父親已經(jīng)很多年了,這期間,我的同學、朋友也紛紛結(jié)婚生子。通過觀察這些孩子的成長,我發(fā)現(xiàn)可以從兒童行為上清晰地區(qū)分他(她)是否上過幼兒園。一般來說,上過幼兒園的孩子比沒上過幼兒園的孩子更懂得合作,更容易接受談判,更愿意理性地考慮問題。即便沒上幼兒園的孩子更大、發(fā)育更成熟也往往如此。而且大城市的幼兒園和農(nóng)村的簡陋托兒所都能造成類似的效果。

這意味著幼兒園教給孩子什么知識并不重要,重要的是讓兒童離開被單獨照顧的家庭,進入一個和同齡人平等交往的多人環(huán)境。在新環(huán)境里,他可能會打架,可能會不適應,但無論如何,他會懂得世界上不只有一個孩子,自己不是一個特殊的被照顧對象。這迫使他用理性思維來考慮問題,把自己當成一個群體的普通成員,用努力和恰當?shù)慕粨Q去追逐自己的目的,而不是哭鬧和撒嬌。從個人的角度說,多人環(huán)境“治愈”了獨生子女的“極端主義”。如果不需要付出太昂貴的代價,我建議現(xiàn)代父母應該盡早送子女去幼兒園。

當讀到劉慈欣關于紅岸基地的描述時,我意識到人類作為一個整體,也正在處于“獨生子女兒童”的狀態(tài)。所以我們編造了各種宗教,設計了各種各樣的神,向人類施加各種各樣虛擬的寵愛,以鞏固人類生活于宇宙中心的幻象。這樣的幻象曾經(jīng)有助于維護一個停滯的社會,但無助于解決人類發(fā)展的問題。對人類來說,天文學非常重要的一項作用就是戳破這個幻象,向我們展示其他地方也有“兒童”或是存在產(chǎn)生“兒童”的可能性。這或許無法立刻改變?nèi)祟惿畹挠布梢蕴峁┮粋€非常有用的思考方式:“解決問題的時候,不要把自己當宇宙的中心”。僅僅為了這個目的,尋找無法移民的“另一個地球”就非常值得。

浙公網(wǎng)安備 33010802004032號

浙公網(wǎng)安備 33010802004032號