【目前學界按知識結構粗略劃分,大約可分為“自然科學知識分子”和“人文科學知識分子”。而“人工智能”議題目前一般大都集中在自然科學知識分子的視野內。那么,“人工智能”能給人文科學帶來什么?人文科學知識分子如何有效圍繞技術討論政治經濟學呢?五月初,《北京青年報》記者張知依采訪了復旦大學中國研究院副研究員余亮。】

按照部分科技界人士的說法,2017 年或成為中國的人工智能元年;知識界也早已掀起了關于人工智能的討論,比如老牌人文知識分子刊物《讀書》已經發表了一系列討論文章。

復旦大學中國研究院副研究員余亮也是熱心討論人工智能的一位,已在虎嗅、觀察者網、“智能國”等撰寫了不少相關議題的文章。談及和人工智能的緣分,要追溯到他的大學時代:“本科學的純理科,數學系的概率論和運籌學專業,雖然學的不好,但我對策略和效率的興趣一直延續下來。當下的人工智能恰恰是算法、策略的集合。”

手機截圖。目前國內的語音識別對普通話、粵語識別率都達到了90%以上

冢中枯骨?枯骨也能在冢中舞

接受青閱讀記者專訪時,余亮這樣說,他本人很喜歡尋找提高效率的工作辦法,比如編輯文檔時候用超級剪貼板工具減少重復操作,通過百度語音識別輸入法完成打字工作,“在外面做演講報道,以前會等待速記員的速記稿,現在有了語音識別的人工智能系統,可以低成本高效完成語音和文字的轉換,實際上強化了個人。”

先搞清楚當下的人工智能技術本身是什么

采訪這天剛好趕上五一勞動節,在這個時間點討論人工智能于不遠的將來究竟會如何取代人們的工作再合適不過。對于李開復提到的“五秒鐘法則”(即一項本來由人從事的工作,如果可以在5 秒鐘以內的時間里,對工作中需要思考和決策的問題作出相應決定,那么,這項工作就有非常大的可能被人工智能技術全部或部分取代,這些工作包括翻譯、新聞報道、助理、保安等),余亮并不反對,在他看來,所有能找出規則、模式、并且重復模式的職業都會面臨被取代的前景。

“現在的人工智能思路和90 年代以前的不同,以前是人來總結規則,轉化為符號表達,編成程序喂給機器,但人類其實并不了解自己大腦神經的復雜規則,你會說話,但你并不了解大腦內語言神經元在發生什么,所以也沒法有效教育機器。

但現在隨著大數據技術和計算能力的提高,人類開始讓機器自己從海量數據(人類行為記錄)里尋找規則(擬合函數),生成出來的模式、規則遠比人類找到的多。”

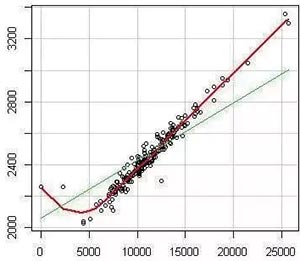

如果一種行為存在規則,那么記錄的行為數據越多,越能夠找出大致規則,圖中的曲線就是對這些數據點函數關系的擬合

他舉出一家銀行最近辭掉大量法務人員的例子說,“法務工作的背后就是條文查詢,條文也是數據的一種,機器對于條文的檢索、總結和生成能力比人強得多。”

如果一種行為存在規則,那么記錄的行為數據越多,越能夠找出大致規則,圖中的曲線就是對這些數據點函數關系的擬合。

“其實很多討論都是針對傳統的白領,但我覺得他們因為受到的教育水平不低,想得到轉行的機會應該不難。”是的。很多時候談到“取代”,我們更容易想到離我們生活更近的城市白領,但目之所及的已經面臨流水線生產帶來的工作危機的藍領工人,如何理解他們的處境呢?

余亮認為,要理解人工智能只是人類誕生以來對工具的重視的一個最新發展,人不能外在地去討論或者對抗,而要深入到其邏輯中去博弈。李彥宏在《智能革命》一書中說:過去的工業革命是人要去學習如何操作機器,現在是機器在主動學習和適應人類。這就意味著機器和人的博弈關系已經有了變化。

怎么辦

他認為,政府的作用很關鍵。在互聯網+、大數據和人工智能已經作為國家戰略寫入政府工作報告的今天,也應該要有國家體系層面的對勞工職業問題的準備,“特別是教育體系的改變,從孩子基礎的教育到成人的職業教育,不論形式還是內容都應該引入人工智能、以及科技的新知識。”

余亮用最近范雨素和工人文學小組的新聞打比方說,“讓勞動者在勞累的工作間隙通過文學得到升華和慰藉是好事,對抗異化嘛,不過我也在想,理工科的知識分子是不是也可以去和工友們接觸一下。”他和觀察者網作者、物理研究員徐令予談及這個想法,“我問他如果讓他去給工友講課,會講什么。他說他會從每個勞動者手中都有的智能手機開始講起,一步一步講解手機中蘊含的科學知識、手機的生產流程,中國的工業化道路和民工的偉大貢獻,穿插實用職業技術知識。我覺得這個想法很好。”往深一步將講,是今天知識分子的割裂。

科學技術分子很多人考慮不到工人的處境甚至人的特性,比如現有的所謂算法推薦新聞客戶端就建立在對人性的粗糙理解上。而人文知識分子呢,能夠重視生產關系,重視人的主體性,但往往是繞過生產力(技術)來討論生產關系,最后都是隔靴搔癢。要注意,馬克思恩格斯都不是為了平等而討論平等,而是為了生產力而討論生產關系。恩格斯首先是位工廠主。

需要反思的不是人文精神,而是人文社科的知識

余亮提及學者潘毅到深圳工廠流水線上做女工做調研的經歷并表示欽佩,“潘毅關注到的女工的痛苦已經落角在具體的生產環節,不過她主要還是直接從生產關系視角去看,比如流水線上的壓迫、宿舍勞動體制等等。

對于工業生產、市場競爭本身的艱難并不關注。所以同樣路數的知識分子就可能被荷蘭那個所謂的‘公平手機’忽悠(《宇視》編者注:一個荷蘭的熱血青年從眾籌開始,打造了世界上第一款不沾血腥、供應鏈符合公平貿易的手機,‘公平手機’本質是高利潤低配置的把戲)。

討論問題要歷史化。比如左翼關于勞動力的討論,其實是在馬克思在工業時代定義的‘勞動力’上展開。

那時候有就業后備軍和剩余人口。AI 時代可能就不需要那么多勞動人口了。福柯曾經論述現代民族國家的建設,如何使得‘人口’代替了啟蒙知識分子重視的‘個人’概念,成為實際的政治經濟載體。所以也許我們應該重新理解勞動力、人口甚至GDP 概念了。”余亮認為政治經濟學的討論很重要,但是必須被革新。他想到人工智能發展對政治經濟學的另一個啟發是,對生產與分配的關系需要歷史化思考。“福特公司曾經引入生產線這樣的生產方式,大量降低制造汽車的成本,同時工廠雇傭大量工人,工人拿到工資就可以去買這樣的汽車。

但后來工業自動化極大發展,生產線上沒有人了,美國汽車工會的人就反問汽車公司:你們生產出來的汽車誰來買呢?賣給機器人嗎?”余亮得出一個推論,“人工智能真的落到社會生成領域,面臨的問題就是,舊的分配方式(市場交換)無法匹配新的生產制度。人工智能的沖擊需要生產關系和分配關系做出調整,中國能做出什么嘗試?這應該是政治經濟學考察的對象。”

他認為,人工智能話題在知識界內部引起看似激烈的討論,卻有相同的瓶頸。

不久前,《讀書》雜志組織了一批優秀人文學者討論人工智能話題,并整理成“如何把握我們這個復雜的時代”一文刊于《讀書》雜志5 月號。學者們延續90 年代人文精神大討論的思路,開始反思人工智能對人文精神的挑戰。

“有些遺憾。”余亮說他對這樣的論述方式略感失望。“正如你無法設想莫言或者錢理群可以有效討論量子物理對人類文明的沖擊。左翼意識到社會分工和失業的問題,熟練地使用‘異化’、‘主體性’這些概念,我不是說這樣的討論不重要,只是說,如果把‘人工智能’換成‘生物科技革命’或者‘工業自動化’,那么這樣的討論幾乎可以一字不改地重來一遍。

而這正是能被人工智能學習到的‘模式’啊,如果只限于這樣,那未來人工智能就能完成這樣的討論了。《讀書》的討論認為今天的人文危機是90 年代所討論的危機的‘展開’,認為引導著人類制作技術‘上帝’的仍是某種‘技術神學’的想象。這些說法充滿黑格爾的客觀唯心主義味道,卻偏離了黑格爾那種具有生產性的辯證法。”

那么如何有效圍繞技術討論政治經濟學呢?他再次強調:“生產關系與生產力不可分割,技術是生產力最重要一環。這幾年網上出現了一個半玩笑的概念,叫‘工業黨’的興起。

雖然有人會批評他們只講生產力不講生產關系,是國家主義之類云云,說的不能算錯,但問題就是,人家確實從事過生產、技術工作,有生產力領域的專業理解,就是比你知道的多,你怎么辦?這就是為什么知乎會興起的原因,知乎很多作者擁有技術生產和商業經驗,討論社科問題也會比社科知識分子更有看頭。”

他還提到接觸過的很多TMT 媒體的作者,“論知識水平,他們肯定比不了學院派,比如對歷史、地緣政治等的理解非常大眾化,但是他們具有‘做事’的知識,那是一種無聲的知識,一種深深嵌入在市場、產品中的具體知識。

跌摸滾爬討生活,對具體事情門檻兒清,學院派怎么比?”

在他看來,相比左翼學者,另一派人文學者也陷入類似的套路,“《讀書》發表了周濂的文章《用政治‘鎖死’科技?》,前半部分思路對頭,能夠超越人類中心主義,但后半部分又直接躍入價值觀宣言——強調必須從人類中心主義出發才能解決問題,追隨福山,認為西方民主制度萬能藥能夠解決科技問題。和左翼知識分子類似,繞開經濟基礎直接談上層建筑。回想一下,19 世紀的洋務派說要堅持中學為體,也是一種中心主義,這沒有錯,但是沒有用!

AlphaGo 剛出來的時候,還有文學批評家稱贊人工智能恢復了人類丟棄已久的古典人類精神,這都是想當然,扯太遠。你贊也好批也罷,自說自話,AI 都不在意。”不過余亮認為周濂的討論可以啟發出一個問題:一國之內率先控制科技有無可能?要從全球博弈的現實主義角度去思考,正如歐洲工業革命是把痛苦轉嫁給殖民地。

中國不能再讓自己首先淪陷于失敗的痛苦,這絕不是一個坐而論道的問題,人文知識分子要去關注科技工作者在艱苦地做什么,做到了什么。如果中國能率先探索解決問題,還可能給世界創造新的辦法。”

自然科學和社會科學界有沒有辦法就“人工智能”完成一次不被人工智能嘲笑的,言之有物的對話呢?在余亮看來,相互學習是必要的。他向人文類的讀書會推薦了《終極算法》、《數學之美》、《工業大數據》、《機器人的未來》等科普書。“百度是目前國內人工智能公司公認的領頭者,他們剛出品的《智能革命》一書有點意思,里面不止講技術,還談到數字鴻溝、工具理性、國有企業改革經驗,甚至談到波蘭尼社會保護運動這樣的社會科學問題。人文知識界的學者也許可以通過這本書看到文化社科理論如何向技術界滲透。

而人工智能界,既然已經可以通過對海量病歷的機器學習來提升醫療水平,為什么不能把社會保護的歷史數據當作一種社會病歷,通過大數據和機器學習來學習和總結經驗?正如有技術員對唐詩做的高效大數據分析那樣。但首要問題,還是我們人文知識分子與生產技術領域的隔膜問題。”

波蘭尼

采訪的最后,余亮轉述了科幻作家劉慈欣在《智能革命》序言中提出的一個問題:“如果卡爾·馬克思知道人工智能這回事,他關于資本主義和共產主義的理論會是什么樣子?”

本篇成文時是5月5日,馬克思的誕辰日,我們也以這個問題作為這篇報道的開放式結尾,希望大家能得出一個不會被人工智能計算出的答案。

浙公網安備 33010802004032號

浙公網安備 33010802004032號