《宇視》編者按:“重型獵鷹”火箭發射成功,引發全球熱議,雖然芯級回收失敗,但從助推器回收,到戲劇感十足的特斯拉跑車載荷,確實看點很多。近年來遭受了太多憋屈的美國人民、在太空探索止步的世界太需要正能量了,“重型獵鷹”首飛成功無疑來得非常及時,媒體的歡呼聲為此做了最好的注解。盡管從航天技術角度來看,用27支火箭引擎送一部小車到繞日軌道上,這種秀一點也改變不了航天事業的態勢,過度亢奮和引申發揮需慎重;本文對中國航天也有辯證的批評,例如對榮譽的保護,死守發射成功率指標不放,導致航天口在發動機研制、新材料開發等方面遲遲不敢下手。NASA 在重大發射從不交給“民科”SpaceX,也顧忌壟斷漲價的美國軍工聯合體,而是選擇歐洲火箭,因此建設好一支強有力的國家隊,才能有膽略去推動商業化進程。SpaceX 帶來的影響有好有壞,中美兩個國家在航天領域的不同訴求和發展的不同階段,這種模式會出現很奇妙的發展影響。

摘編本文僅為全面傳遞信息,不代表認同其觀點或證實其描述。原文發于作者@ 大英良心漢弗萊 微博,原題《首席談SpaceX》。

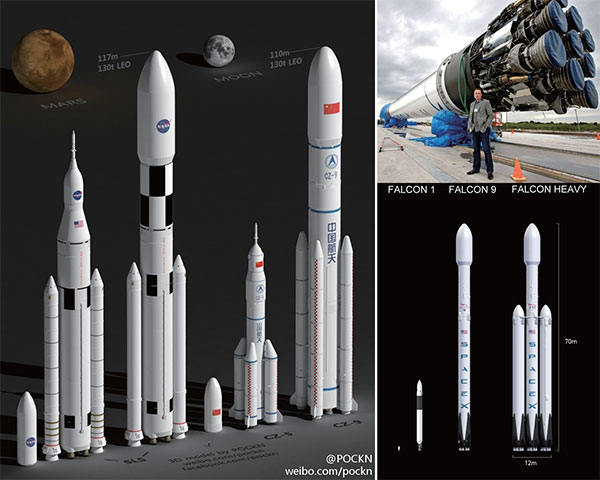

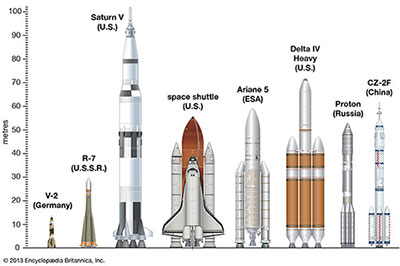

圖:左側是NASA載人前往火星計劃的利器,美國“官方”真正的重型火箭Space Launch System(SLS)試飛推遲到2019年,和所有大型計劃一樣,難免會碰到技術問題而推延;右側為中國正在論證的航天科技集團重型火箭長征9號(與美國登月的“土星五號”旗鼓相當),右側較小的為中國現役最大的火箭長征5號。SpaceX重型獵鷹的發射對兩個“官方”火箭是一個很好的刺激(@POCKN制圖)

圖:上為馬斯克和獵鷹9號,重型獵鷹基本是3枚獵鷹9的整合,在傳統火箭專家看來,起飛引擎過多前有蘇聯N1接連失敗血的教訓;下為重型獵鷹等比例圖,可與左圖SLS和長征火箭比較其大小

我們應該怎么看待SpaceX。

其實就是四點:SpaceX 是什么?它的技術到底怎樣?它如何運作?它的啟示是啥?

文章很長,我分四部分來講。不是純粹的黑文,更類似是科普文。

[壹]

先講第一部分,SpaceX 是什么?

這里需要澄清一個認識,SpaceX 并不是NASA 的馬甲;相反,SpaceX 是在NASA 已經忍無可忍的時候,偶然出現的一家航空分包商而已。

講這個章節時,需要大家腦海里有一個基本概念:就是美國聯合發射聯盟(UnitedLaunch Alliance)。ULA 名義上是成立于2006年12月,是由洛克希德馬丁公司和波音公司各出資50%成立的一家合資企業。但實際上,遠比這個時間悠久。

為什么是這兩家公司成立呢?因為他們知道NASA 沒有其他選擇,只有用這兩家的火箭。也就是洛馬的宇宙神系列火箭和波音的德爾塔系列火箭。有同學會說,不是還有瑪麗埃塔公司的大力神系列火箭嗎?呵呵,別人早被洛馬收購了,收購后就是“干兒子不如親兒子”,所以2005年大力神就退役了。

ULA 在沒成立之前,就已經是“兩家合謀市場”了,反映到市場上就是:發射價格。已經不是用一個“貴”字能解釋的了,而是“其貴無比”。舉個例子:ULA 在2012財年,按照“慣例”又上漲了發射費用,幅度是30%。于是,一個讓NASA 想殺人的價格出現了:4次發射,17.4億美元,平均每次發射4.35億美元!而同年的東部強國長征三號乙火箭,發射費用為6000萬美元以上。當然,俄國人的價格也不低,但也只有1個多億。

NASA 還不得不用,因為你不用,就沒有別的供應商可以用,只有這兩家。在常年忍受ULA 折磨的過程中,NASA 發誓要降低發射成本,將更多的資金投入到深空探測等方面。于是,2002年成立的SpaceX 在輾轉生存了幾年后,終于靠馬斯克背后的風投牽線,進入了NASA的視野。

圖:NROL-39偵查衛星的“章魚”徽章,該衛星由ULA的宇宙神V火箭發射。軍工聯合體壟斷了美國的發射業務,因為缺乏競爭而毫無顧忌地漫天要價

圖:特斯拉跑車里的電路板“Made on Earth by humans”,SpaceX優秀的公關文案比研究其發射技術更值得借鑒

大家需要認識到的是SpaceX 的成立就不是為了做福利去的。跟所有的互聯網公司一樣,SpaceX 的成立邏輯就是:提出概念——依靠風投資金——通過海量資金的投入占領市場——形成壟斷——提高價格。

但第一步就是要節省成本。于是,SpaceX的節省成本方式幾乎到了極致:

1. 研發可回收火箭。

可回收火箭并非是一項特別新的技術。科普一下:早在80年代末,蘇聯就曾設想過多重可復用的火箭系統。其中以“能源”號超級火箭為母型研制的ГК-175可回收式重型運載火箭。其最大的特征,在于配備了可獨立飛行滑翔降落的助推器組件。在火箭發射以后,全部助推器將在空中展開機翼,以滑翔的方式著陸返廠。

即使是這樣,這個技術也沒有也沒有得到大規模的運用,反而束之高閣。主要原因是兩個方面:最重要的一個原因是,政府在發射過程中主要考慮因素并不是成本,而是發射的成功率;第二個的原因是技術上不成熟。

所以SpaceX 的可回收火箭技術只是中美俄三國常規技術中間的一個組成部分,并不是一個很新鮮的技術。但是SpaceX 他們主要以成本為自己的運營根本,所以必須使用這種技術。

回顧這項技術,可回收火箭技術并非只有垂直降落這一項,實際上傘降,自由滑行式的都是可回收火箭技術組成的一部分,無非是哪個技術更能夠降低成本而已。但是,SpaceX選擇的垂直回收技術是其中最炫酷的一種方式。所以很多資本、創業者覺得很新鮮。

2011年,他們推出了自己的第一款試驗性的回收火箭,叫蚱蜢。這也是馬斯克的賭博。

通過5次左右的實驗,互聯網公司SpaceX 就宣布“這項技術成功啦!”讓所有的人包括首席都目瞪口呆,因為這個超越了航天技術中最基本的實驗規則。然而作為互聯網公司,短平快是他們遵循的基本基因,所以任何試驗都只要有一點點成果,就能被夸大其詞。

于是在2015年經過了數次獵鷹火箭的失敗之后。獵鷹9號終于在太空中畫上了一個完美的x。

2. 不惜一切代價省成本。

SpaceX 的本質就是一家互聯網公司,它的思路,也就是短平快。這個思路在梅林發動機上體現得尤為明顯,在下個章節中我再詳細的講一講梅林發動機的由來。

除了梅林發動機,SpaceX 另外一個節省成本的地方就是發射場的選擇。無論是采用什么關系,混入卡納維拉爾角和夸賈林環礁,馬斯克在發射場額建設上就是“最大程度節省成本”。所以用最簡單的推土機推出一片場地,保證三通一平就成為建設發射場的最基本的要求。大家可以看一下SpaceX 每次發射的時候,發射場的選擇都非常非常的簡陋。只是到了獵鷹9號的時候,才稍微改觀,到了正式的發射場。

3. 花錢研發最“實惠”的發動機。

這就在下一篇中講。

[貳]

我們再說第二部分,SpaceX 的技術到底怎么樣?

其實,也就是談談大家都非常感興趣的SpaceX 那臺讓無數人都在“找爹”的梅林發動機。到目前為止,SpaceX 對于自己發動機技術的來源一直閉口不談。

這里再提醒一下:SpaceX 不是來給NASA做貢獻的,也不是為了人類的航天未來做貢獻的,它只是來賺錢的。既然是互聯網公司,那一定會做到:花最少的錢,辦最多的事,搞最大的媒體效應。

2001年,馬斯克帶著1000萬美元直奔莫斯科買火箭,找到了Kosmotras 公司的老板,請注意這家公司,俄國航天部門的“白手套”,拳頭產品是“第聶伯”火箭,又叫做SS-18“撒旦”導彈。

但馬斯克直接被拒絕了。

1年后,馬斯克再去莫斯科買火箭,團隊中間多了一個人:麥克格里芬,這個人4年后被小布什提名為NASA 的第11任局長,在當時,他的身份是in-Q-tel 公司的CEO。這個公司是CIA 的“白手套”,1999年成立的風投,專門為CIA 在市場上尋找最先進技術。這家公司在國內也有投資。所以,馬斯克這個人沒那么簡單的。

馬斯克當時思路就是趕快買火箭,買了就發射。想法很好,但俄國人不賣!

于是他要自己造,因為此時,他找到了三個靈魂人物——TRW 公司的Tom Mueller、波音公司的Tim Buzza(德爾塔火箭15年之久的制造主管),麥道公司Chris Thompson(麥道三角快帆“DCX”項目,火箭回收技術的創始人)。

這里重點說說TRW 公司,這是一家專門服務美國戰略導彈部隊的發動機公司,在1999年的時候,業界有一篇論文評價了他們公司的一臺發動機:對于大型助推火箭發動機,可以通過少量地降低發動機性能而使其制造成本大幅度降低。這種超低成本的助推液體火箭發動機具有極強的生命力。TRW 公司在這臺發動機里推出了針栓式噴注器設計、加襯燒蝕燃燒室/ 噴管、低成本箔軸承渦輪泵等技術。

好了,講了一堆背景了,開始說發動機。第一階段發動機研制開始的時候,是典型的“多快好省干事業”的做法。

這個就是梅林1A 發動機(液氧煤油發動機技術障礙小!省錢!),這也是SpaceX 的干爹是NASA 這個段子的由來。因為這臺發動機唯一的亮點就是燃燒室的針栓式噴注器,“找爹黨”都認為這是阿波羅登月艙下降段的變推力發動機技術。但其實這就是Tom Mueller 從TRW 公司帶來過的“遺產”。

總的來看,梅林1A 發動機,就是典型的互聯網公司“先做再說”理念的產物,如果要在國內找個“徒子徒孫”,首席認為摩拜和OFO 的第一代自行車就是——雖然膈屁股、卡褲襠、費力氣,但就是敢推到市場上來。

梅林1A 的數據實在是太難看了,因為畢竟是“民科”公司設計的產物。可,互聯網公司不是有風投嘛,反正花的不是我的錢,于是,利用梅林1A,SpaceX 開始試射火箭,檢驗發動機性能就開始了。2006年3月25日,獵鷹1號火箭首次發射,但發動機在發射中著火了,回收失敗。

帶著這個可憐的結果,第二階段發動機研制開始了。互聯網名詞叫做“迭代”——梅林1B 出現了,但跟沒出現差不多,因為技術上沒有進步,也從來沒有上天過。

經過漫長的等待,梅林1C 出現了,SpaceX 算是有了一臺“可以用的發動機”,即使是這樣,跟RD180比起來,梅林1C 的數據只能用四個字形容:平庸之極。

說到這里,一定有很多人問,梅林發動機這么差,為啥NASA 一定要吊死在SpaceX 這棵樹上呢?

呵呵,這就要說一說,資本主義的“制度優越性”了——洛克希德馬丁公司和波音公司并不是兜里沒有好東西,有,而且不少,但是,NASA 你得給錢;當然啦,你如果要給錢,就得按照我們兩家確定的價格給,不然我還是不用;最后,你就是給了錢,我也不一定會自己研發,因為要省成本嘛。為了“省成本”,洛克希德馬丁和波音“自斷手腳”,置燈塔的國家利益不顧,在“造不如買、買不如租”的理念指引下,直接賴上了RD180發動機。

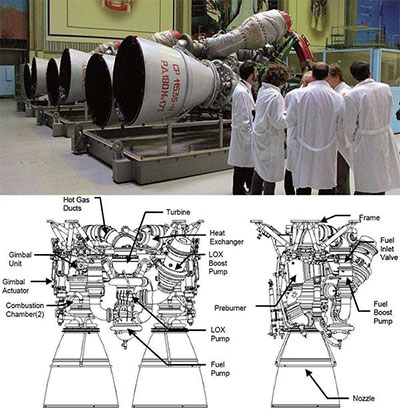

2017年9月,美國國防部發布了新合同:向ULA 購買安裝了RD180發動機的“宇宙神5”火箭直至2025年;2028年前繼續購買RD180發動機。要知道,這離1999年,燈塔第一次購買RD180發動機,已經過去了快20年了,美國人仍然沒有研發出跟RD180一樣的發動機。

圖:俄羅斯航天“神器”RD180發動機,美國人在購買并多次使用過的情況下也無法仿制出這臺90年代的發動機,原因不是技術,而是在美國全面從航天飛機撤退、小布什重返月球計劃最終也被放棄,NASA全力培養私生子SpaceX走低成本路線的情況下,美國航天巨頭干脆連生產廠都不建了,發動機都通過合資公司從俄羅斯進口

燈塔國防部在2016年底曾經出了一份報告:燈塔從零開始研發,需要5年時間才能研發出跟RD180一樣的發動機,而洛克希德公司庫存的RD180只能用2年,剩下3年基本“干等著”,或者讓歐洲人、東部強國發射。

于是,望著這么大一份“蛋糕”。SpaceX終于暴露了自己最大的野心——什么狗屁去火星!什么狗屁送火箭、送跑車!都是假的!我的目標就是軍方的發射合同。

在“人有多大膽、地有多大產”的口號指引下,歷經10年時間后,2016年底,梅林1D 的plus 版本,終于出現了。在NASA 已經“顧不了顏面”走上前臺的猛烈支持下,梅林1D 的海平面推力從最早1A 型的34.6噸升至86.2噸(RD180海平面推力390噸笑而不語)。

只有這么一款發動機,又要趕在下一輪融資之前盡早盈利,咋辦?

就只有“趕鴨子上架”了。這也是獵鷹9號捆綁9個發動機,獵鷹重型捆綁27個發動機奇葩場景。

資本可不管成功率。

[叁]

第三部分,SpaceX 怎么運作的?SpaceX 在運作方面,基本就是遵循了互聯網公司的“核心法則”:噱頭、成本、融資。

一、噱頭

其實就是火箭回收技術,這是無數文藝青年覺得最“震撼”的東西,畢竟文藝青年腦容量小。

前面兩篇都說過了,火箭回收技術是在冷戰時代探索的技術,當時給出的解決辦法就是——航天飛機。可面對一次發射需要15億美元的天價費用,和挑戰者號、哥倫比亞號的事故,美國人被迫直接退役了所有的航天飛機。而蘇聯人的暴風雪號就直接封存了。

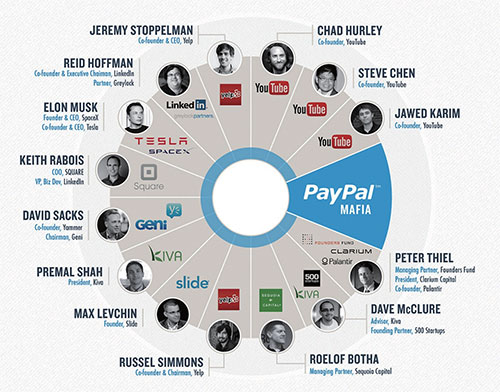

圖:硅谷最有權勢的男人“PayPal黑手黨”,他們是一群前PayPal員工,在離開PayPal再次創業成功率之高令人側目,建立的企業包括特斯拉、領英、SpaceX、YouTube、Yelp等

90年代,麥道公司推出了DC-X 計劃,并且成功的12次將火箭垂直降落,證明了垂直回收火箭這條路徑可以走的通。

在浪潮下,1997年基斯特勒火箭飛機公司(Kistler)跳出來了,決定商業化垂直回收火箭技術,這也就是K1火箭計劃。而K1火箭同樣是由風投的“指點”,購買了70臺陳列在俄國“航天產業貨架”上的NK-33發動機。(是不是很眼熟?對,就是馬斯克想買但別人不賣的發動機)但K-1沒能走到最后,2007年,NASA 終止了跟K-1的協議。

此時,SpaceX 登上了歷史舞臺。需要說明的是,我在前篇提到的麥克·格里芬,NASA 的局長,這個人同時投資了Kistler 和SpaceX,合計投資金額5億美元。

2002年,SpaceX 開始正式運作,3年后也就是2005年,在夸賈林空軍基地開始了獵鷹1號的“三連射”之路,當然,2005年、2006年、2007年全部都失敗了。

但資本的力量是無窮的,在“Paypal 黑手黨”的光環籠罩下,SpaceX 居然跟NASA 簽約了。NASA 當時給出的理由是:十年內,也就是2017年,恢復燈塔的載人航天能力。而當時SpaceX 連個P 都沒有。

獵鷹1號基本上就在驗證梅林系列發動機。而到了2013年,“蚱蜢”火箭出現了,驗證可回收技術,其實就是驗證20年前麥道的DC-X技術還能不能用。

2015年1月10日,在蚱蜢火箭驗證工作完成后,獵鷹9號登場了,開始了漫長的回收測試。因為要履行與NASA 的合同,所以所有的測試都是帶著實際發射任務的。當然,前六次都失敗了。直到,2016年4月8日,龍飛船的成功。那一天,東部強國的財經博主、軍事博主、情感博主、讀物博主、律師、作家都高潮了一番。但是,但是,但是,真正的高潮來了:成功回收后的一級到底能不能用?畢竟這才是火箭回收的根本目的。

2015年10月,耶路撒冷召開的第66屆國際宇航大會(IAC)上,中國運載火箭技術研究院研發中心可回收火箭團隊負責人申麟曾經問過與會的SpaceX 公司發射業務的副總裁一個問題:“SpaceX 公司成功回收火箭后,要花多大的成本來實現重復使用?”

這是一個很尖銳的問題,但對方一番“太極”:“SpaceX 公司會在可靠性、安全性、成本、技術難度、運載能力等方面進行平衡,綜合考慮。”翻譯過來,就是三個字:沒法用。

沒法用,那你裝什么逼啊。

這里需要科普一下:中國對可回收火箭的研究是2011年開始,中國運載火箭技術研究院研發中心開始設立可回收火箭項目,副總研究師申麟領銜,目前主要攻克的是“降落傘+氣囊”和“垂直降落”兩種方式。

2016年申麟接受了采訪,他對獵鷹9號給出了評論:

◆ 第一,‘獵鷹9號’是一次性使用運載火箭,但零部件,包括發動機等并非按照重復使用來設計的。

◆ 第二,‘獵鷹9號’返回后,它的結構、發動機需要檢測、維護,部分零部件可能需要更換,成本不一定能降。

◆ 第三,測算過‘獵鷹9號’發射、回收過程后發現,它的運載能力損失在30% 以上。SpaceX 海上發射、回收那次,只搭載500多千克的一顆小衛星。

這是行家的意見,非常清晰的解釋SpaceX 玩的噱頭。

二、成本

Space X 作為互聯網公司,一切都是成本導向。就一條原則:盡量自己制造,使用整合的生產線,使用現代元件;避免龐大的供應鏈、傳統的設計、疊加的外包訂單廠商。

比如,在Ebay 購買二手的測距儀,原因是新的測距儀25000美元,而二手的只要7000;比如,用浴室的零件生產飛船的門把手,節約1470美元;比如,用賽車用的安全帶固定太空人,而不是用傳統供應商提供的座椅。

由于NASA 屬于風投股東,NASA 的聯絡官把國有的規范管理帶入民營小作坊。可,SpaceX 一次又一次反過來“推倒”NASA 制定的嚴格標準:

比如,為了降成本,說:宇航級元器件的價格昂貴、生產周期長、性能落后等固有缺點是制約技術發展的瓶頸,因而需要使用價格低廉、性能先進的商用器件。可根據NASA 的標準,是不行的。

但SpaceX 說:咋不行?火箭和貨運飛船都是近地軌道、短周期的任務,用塑料封裝的商用器件就可以了。還說:采用AEC(美國汽車電子協會)標準的商用器件,與燈塔的軍標質量保證“相似”,因此優先選用。

活生生將燈塔60年的積累拉低了三個檔次。

三、融資

看看Equidate 和其他媒體披露的一些數據:

2017年,3.5億美元

2016年,10億美元

2014年,4.7億美元

2012年,2.4億美元

2011年,7500萬美元

2010年,5000萬美元

2009年,4.92億美元

2008年,2億美元

2006年,2.78億美元

2004年,1億美元

嗯,非常賈藥不能停。

[肆]

第四部分,SpaceX 究竟有什么啟示

2月8日,中國運載火箭技術研究院發布了《加油!中國火箭|火箭院多位專家發聲:到2030年中國火箭運載能力將趕超“獵鷹重型”》的文章,里面談到了四點啟示,其實都沒談到點上。在講之前,我希望大家要端正一個看法,就是過去50年,我們國家航天領域的進步是遠不如航空領域的。

如果說大白話就是,航天領域這么多年幾乎就是端著錢學森前輩的飯碗在“混日子”,而航空領域則在全國“紅白褲衩”的罵聲中搞出了一批成果(比如:太行發動機,WS15等等),直到發現“自己實在混不過去了”,才開始立項長征5號等一系列本該在20年前就該動手的項目。

從這個角度說,航天領域是需要被批評的。但為什么大家都沒有受到批評呢?因為“兩彈一星”的光芒實在太過于閃亮,這種閃亮用行話說就是“即享受到了榮譽,又背上了包袱”。享受榮譽就是,全國人民都不敢去批評他們,覺得他們就是國家最放心的保障;背上包袱就是,正是出于對榮譽的保護,導致航天口在發動機研制、新材料開發等方面遲遲不敢下手,死死抱著發射成功率這個指標不放。

所以基于上述背景,2月8月的這篇文章才說了四個啟示:1. 簡化系統,采用成熟技術;2. 加快可重復使用技術研究;3. 要創新就要容許試錯;4. 技術突破需要堅持不懈。大家仔細去閱讀這四條背后的含義,其實本質上就是一篇自我反思書。

當然,自家的孩子還是最好的,多鼓勵鼓勵,畢竟未來靠他們來給我們爭氣。

讓我們把視野放到更宏大的背景來看,SpaceX 帶來的影響,是有好有壞的,這種影響因為燈塔和東部強國發展的差異,完全沒有辦法一概而論。

請注意這句話的意思:就是說,兩個國家在航天領域的不同訴求和發展的不同階段,讓圖:硅谷最有權勢的男人“PayPal黑手黨”,他們是一群前PayPal員工,在離開PayPal再次創業成功率之高令人側目,建立的企業包括特斯拉、領英、SpaceX、YouTube、Yelp等 SpaceX 這種模式會出現很奇妙的發展局面。花開兩朵,各表一支。

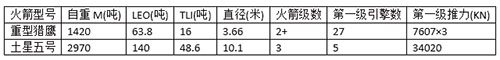

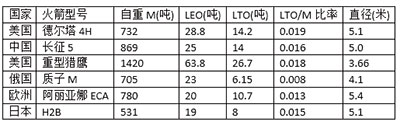

表1:重型獵鷹(三支獵鷹9捆綁在一起)與50年前土星五號的主要性能指標,后者完勝。事實上兩者幾乎就沒有可比性,美國航天衰落的根源在于失去蘇聯這樣的競爭對手,土星的第一級只用了5只引擎發出的總推力超過獵鷹27只引擎近1.5倍

表2:重型獵鷹與各國重型火箭的主要性能指標,其實三米多直徑作為重型火箭都不合格,現代太空任務的載人飛船和太空望遠鏡都是又重又大(加州大學洛杉磯分校物理系研究員徐令予制表,上同)

我們先說點好的,也就是SpaceX 的三個正面影響:

一、資本

作為這個星球上資本最具活力的區域,燈塔在航天領域的商業化程度是讓人咋舌的。如果沒有SpaceX 的示范效應,東部強國的航天從業人員和普通民眾是無法感受到資本對于航天產業的推動作用。大家試想一下,當你們看到火箭垂直降落的場面時,那一刻,恐怕心里會有一個想法:什么時候我也去弄筆風投,做一個更厲害的火箭看一看。

這種想法在資本遠離“國家重器”領域的東部強國幾乎就是白日做夢,但是資本讓這一切實現了。于是,大家可以看到一堆一堆的創業公司出現了,他們以各種馬甲的形式,讓科研人員開始有了“不在體制內熬資歷”的想法,敢于提出自己的想法去嘗試一下。盡管這種嘗試未來也還是會回到體制要求(這跟NASA 對SpaceX 的要求是一模一樣的),但仍然是充滿了激情和渴望的。

二、進步

SpaceX 在航天材料應用方面,確實走在了前列。為什么?因為要省錢啊!!我特么是一家互聯網公司,好不好!!

比如,為了減重(為啥要減重?省錢!!),獵鷹9號級間分離機構居然減少到了3個,而獵鷹9號設計之初的草圖上寫的是:9個。就采用這種模式,SpaceX 幾乎算是在目前人類科技的前沿,榨干了能用的一切材料的潛力,突破了很多原來不敢突破的禁區。

這里就談一個數據:獵鷹9號的干質比(宇視編者注:即質量比,火箭或某一級火箭的全重和空重的比值,根據齊奧爾科夫斯基公式,火箭的最終速度就由這個質量比和排氣速度兩個指標決定)達到了創紀錄的25,而土星1、宇宙神這種國家競爭中用于“壓箱底”的寶貝,干質比只有多少呢?前者11、后者20。

為什么會有這個差別?因為宇宙神的思路也是盡量省成本。

而東部強國在“一切為了安全”指揮棒下,長征7號的干質比為13。并不是說干質比是絕對的指標,但是在材料領域,SpaceX 確實拿到了很多前沿數據。

三、開放

SpaceX 在商業領域的輪番炒作,讓全球的航天業都被媒體聚焦,形成了巨大的“吸睛效應”。這種效應無論對于老歐洲、對于老毛子還是東部強國來說,都是好事。有很多讀者說人日微信公眾號瘋狂炒作SpaceX,是為了長征9號的立項,這個因素不排除。畢竟在當前這個“既要會做,還要會說”的社會大氛圍下,靠埋頭苦干是達不到預期目的的。

如果不信,就看看“馬國寶”干的“全能艦”概念,是不是一下子就讓海軍狂流口水后開始打錢呢?畢竟是自己的孩子,吹一下又什么關系。

然而,上述正面的影響背后,更大的是帶來的陰影。

前面的文章說了,SpaceX 最終瞄準的是燈塔軍方和NASA 的深空探測項目合同,但這種涉及國家臉面的工作,能給你嗎?你有技術嗎?

當然沒有。但是難道不能吹一個出來?具體是什么,下篇大結局講。

第四部分的第二章節,也是整個“首席談SpaceX”的最后一小節。

前面五篇文章,我已經比較通俗的描述了SpaceX 的一些基本情況,受制于微博每篇文章只能打2000個字,所以很多話意猶未盡。

最后大結局文章,我們講講戰略。

首席在很多文章中,都反復提出,東西兩個大國最大的差異在于動員能力。而這種動員能力其實就是網上很多“無知腦殘”最為鄙視的戰略規劃能力。

NASA 一直以來在戰略規劃方面,都有很強的自我糾錯和發展能力,從某種程度上說,他們心中還真的是時刻都有“民族到了最危險的時候”警覺性。

一、商業化

冷戰結束后,NASA 一度失去了方向,但是經過6年的蹉跎,1995年,NASA 開始了自己的第一個“三年規劃”,也就是每3年發布一次的NASA 戰略計劃。

2006年,NASA 發布了最新一期的戰略計劃,這一次的戰略計劃進一步明確了商業航天的指導方針,這樣,從1991年左右就開始提出,經過了10多年的“探索”,NASA 終于大踏步的開始商業化航天的步伐,而最終浮出水面的就是NASA 非常有名的“NASA 技術商業委員會”。

這個委員會通過一系列制度化安排,將NASA 研究的大批技術開始商業化,讓創業公司盈利,讓渡部分利益。

其中,有一項技術大家可能都知道,就是姚明在受傷后,火箭隊利用“技術商業委員會”向NASA 購買了一臺“反重力跑步機”。

這種商業計劃讓很多技術得以產業化。Space X 就是這個計劃的最大受益者之一。

圖:NASA重大項目真正中意的靠譜發射——歐洲阿麗亞娜5型火箭,在軍工聯合體壟斷漲價、SpaceX民科之間最好的選擇,圖片來自NASA官網

前面,我講了Space X 的融資,除了商業上的融資外,2008年,SpaceX 公司從NASA的“ 商業補給服務”(CRS)項目就獲得了16億美元的經費;2014年12月,SpaceX 公司獲得了NASA 的“商業太空能力合作協議”(就是一筆無息貸款)。

除此之外,還有大量的“潛在支持”,比如:夸賈林群島的里根陸軍試驗中心發射場、范登堡空軍基地的SLC-40發射場可以免費提供給SpaceX 公司(之前都是Space X 自己三通一平的場地);再比如2016年4月NASA 和SpaceX 公司簽訂的任務協議,支持“紅龍”探測任務等等。

通過這種商業化措施,讓大量的創業公司進入市場,從而保持NASA 在冷戰后的活力。2017年,在NASA's Large Strategic ScienceMissions 這份報告中,有一個很有趣的觀點,我讀給大家聽一下,原文是“盡管成本估算和控制至關重要,委員會告誡,對成本的最佳贊賞是業績;許多地球和空間科學任務已遠遠超出了它們的初期任務,以相對較低的運營成本提供了巨大的價值回報。”

字里行間已經肯定了商業化策略對于NASA 的作用。

二、國家隊

NASA 對商業化的態度,并不意味著NASA 在重大項目上會讓小公司插手,相反,對于涉及國本的項目,NASA 的標準非常嚴格。

比如,詹姆斯韋伯太空望遠鏡(JWST)項目。這個從2002年就開始的項目,主承包商當然選擇——燈塔的護國基石之一:諾斯羅格魯曼公司啦。至于商業公司,SpaceX ?呵呵,小朋友,隔壁有糖。作為僅次于阿波羅登月、航天飛機、國際空間站和GPS 項目的第五大航天項目,造了15年,造價已經逼近100億美元。

而燈塔選擇的火箭是:歐洲的阿麗亞娜5型火箭。驚不驚喜?意不意外?

在涉及任何國家根本利益的問題上,燈塔為大家做出了非常好的表率:選自己信任的、選最穩妥的、選最可靠的,而不是選最會吹牛逼的。

盡管馬斯克已經反復宣稱,自己“猛禽”發動機“馬上”就要好啦,請注意,這個馬上已經馬上了很多次了。按照馬斯克提供的報告:“猛禽”發動機參數為海平面推力311噸(3050千牛),真空推力357噸(3500千牛),如果,注意是如果投入使用,它僅次于1970年蘇聯的天頂火箭的RD-171(7904千牛),宇宙神5火箭的RD-180(3830千牛),德爾塔4火箭的RS-68A(3137千牛)。

前面三款有兩款來自老毛子,足可見冷戰期間,老毛子在航天方面的功力之深。

所以,建設好一支強有力的國家隊,才能有膽略去推動商業化進程。

三、競爭性

從目前來說,東部強國就是一句話戰略:一步一步往外走。第一步、去月球看看,第二步,去月球住著,第三步,去火星當火星人,寫火星文字。這種戰略符合現在的需要,畢竟壓箱底的東西也沒多少。不然,也不會“一支長2吃了50年的老本”。

但競爭永遠是主流,特別是國家競爭。為了促進競爭,才有了“更廣義”上的軍民融合戰略,也才有了航天院跳出“按部就班”的干活,高頻次完成發射任務的行為。

其實,本質上還是思想不解放。

2011年,當時的中國長城工業公司,也就是中國航天科技集團(CAST)的“馬甲”,副總經理雷凡培4月在美國國家空間研討會沒有發言,但是團隊中有人是表態了說,SpaceX 網站上公布的發射價格比他們提供的還低,長征系列火箭將難以匹敵。

但進步也還是有的,1月6日,運載火箭技術研究院研制的長征11號固體運載火箭搞了一次“一箭六星”發射任務,其實也就是因為私營企業沒有發射能力,自己先搶占市場的一個辦法。

打開壁壘的原因就是因為沉悶太久了。

圖:久經考驗、可靠性極佳的經典火箭,如蘇俄R7火箭共發射1628次,擁有97.5%無可匹敵的發射成功率;以及同樣以可靠著稱的中國長征2號火箭

浙公網安備 33010802004032號

浙公網安備 33010802004032號